第75回は、日本マクドナルド事件【名古屋高裁令和5年6月22日判決 労働判例1317号48頁】です。

本件では、変形労働時間制に関する規定の有効性が争われました。

1 事案の概要

Xさんは、昭和59年に、日本マクドナルド株式会社(以下「Y社」といいます。)に入社しました。

Xさんは、長年にわたってY社に勤務していましたが、平成28年に心筋梗塞を発症して倒れ、その後は休職するなどしてリハビリに励んでいましたが、退職勧奨(以下「本件退職勧奨」といいます。)を受けて、平成31年にY社を退職することになりました。

Xさんは、退職後、本件退職勧奨は違法な退職勧奨であったと主張し、Y社に対して、未払い賃金の支払いを求める訴訟を提起しました。その訴訟の中で、変形労働時間制に関する規定の有効性が争われました。

2 変形労働時間制の概要

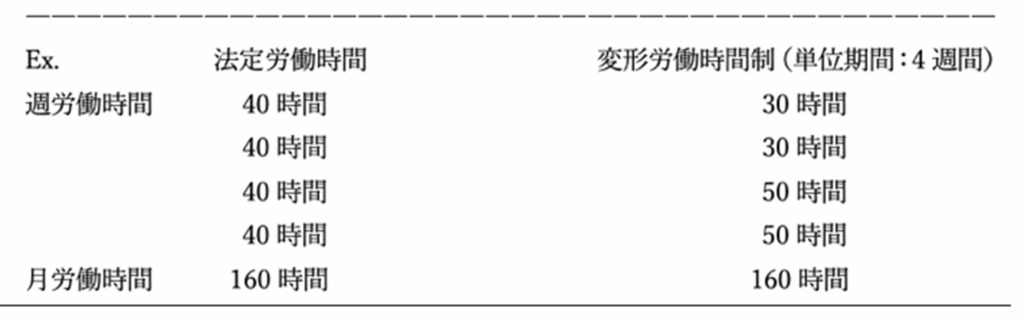

1週40時間・1日8時間を基本とする労働時間制度の原則的な枠組みの中で、労働時間を柔軟化するための特別の制度として、変形労働時間制が設けられています。

変形労働時間制とは、一定の単位期間について、週あたりの労働時間数の平均が週法定労働時間の枠内に収まっていれば、1週または1日の法定労働時間の規制を解除することを認める制度です。

3 変形労働時間制の有効性

1か月単位の変形労働時間制を採用するには、事業場の過半数代表者との労使協定、または就業規則その他これに準じるものにより定めを置くことが必要です(労基法32条の2第1項)。

さらに、就業規則に、変形期間内の各労働日の労働時間の長さとともに、始業・終業時刻を定めなければなりません(労基法32条の2第1項、89条1号)。

そして、労働時間が平均して週40時間以内の範囲内に収まっていたとしても、使用者の都合で任意に週の労働時間が変更されてしまうと労働者に大きな負担がかかってしまうため、各労働日ごとの労働時間は、就業規則に勤務表の作成方法を定めるなどの方法により、変形期間の開始前までに定める必要があります。

4 本判決の概要

Xの主張:本件就業規則においては、労働時間の始業・終業時刻が就業規則において特定されていなかったのであるから、本件変形労働時間制に関する定めは無効である。

Y社の主張:Y社の直営店舗数は864店にも上り、各店舗の営業時間は様々であるので、全店舗に共通する勤務シフトを就業規則において定めることは不可能である。

したがって、本件変形労働時間制に関する規定は有効である。

裁判所の判断:労基法32条の2第1項が事業者都合により労働者の生活の安定が害されることを防止するための規定であることに鑑みると、事業規模を理由にとして、変形期間に関する事前の定めを設けなくてもよいとの結論は採りえない。

本件変形労働時間制に関する定めは無効であり、それを前提に未払い賃金を計算する。

5 おわりに

今回もお目通しいただき、ありがとうございました。

顧問先の皆さまにおかれましても、変形労働時間制を導入されている企業様は多いものと存じます。本稿をきっかけとして、今一度、有効な変形労働時間制に関する定めとなっているかをご確認いただけましたら幸いです。

弁護士 白石 義拓(しらいし よしひろ)

第二東京弁護士会所属。

2022年弁護士登録、同年PLAZA総合法律事務所入所。栃木県出身。