第77回は、社会福祉法人幹福祉会事件【東京高裁令和5年10月19日判決 労働判例1318号97頁】です。

本件では、変形労働時間制に関する規定の有効性が争われました。

1 事案の概要

Xさんは、平成12年に、障害福祉サービス事業を行うY社に入社しました。以後、Xさんは、ヘルパーとして、居宅支援サービスの提供を行ってきました。

その後、Xさんは、自身に未払い残業代が発生していることを認識したため、Y社に対して、未払い残業代の支払いを求める裁判を提起しました。

この訴訟の中で、変形労働時間制に関する規定の有効性が争われました。

2 変形労働時間制の概要

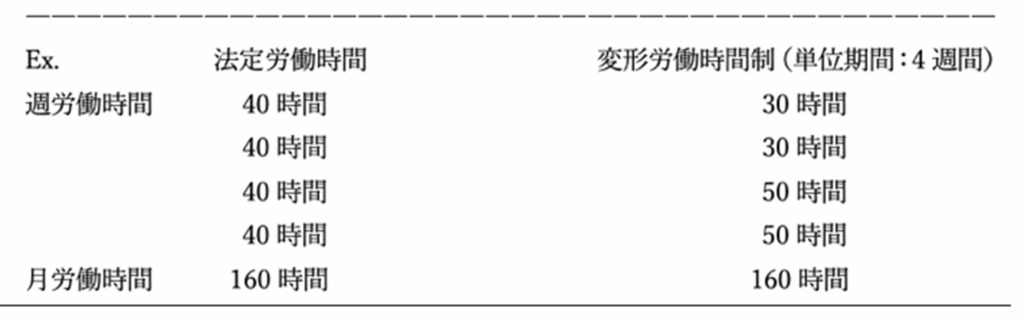

(第75回労務メルマガの復習にもなりますが、)1週40時間・1日8時間を基本とする労働時間制度の原則的な枠組みの中で、労働時間を柔軟化するための特別の制度として、変形労働時間制が設けられています。

変形労働時間制とは、一定の単位期間について、週あたりの労働時間数の平均が週法定労働時間の枠内に収まっていれば、1週または1日の法定労働時間の規制を解除することを認める制度です。

3 変形労働時間制の有効性

1か月単位の変形労働時間制を採用するには、事業場の過半数代表者との労使協定、または就業規則その他これに準じるものにより定めを置くことが必要です(労基法32条の2第1項)。

さらに、就業規則に、変形期間内の各労働日の労働時間の長さとともに、始業・終業時刻を定めなければなりません(労基法32条の2第1項、89条1号)。

そして、労働時間が平均して週40時間以内の範囲内に収まっていたとしても、使用者の都合で任意に週の労働時間が変更されてしまうと労働者に大きな負担がかかってしまうため、各労働日ごとの労働時間は、就業規則に勤務表の作成方法を定めるなどの方法により、変形期間の開始前までに定める必要があります。

4 本判決の概要

裁判所は、以下のとおり判示して、始業時刻及び終業時刻が特定されていなかった本件変形労働時間制に関する規定を、無効と判断しました。

Y社の主張:Y社においては、施設利用者からの要望によって勤務時間が突然変更になってしまうこともあるが、他方で、ヘルパー自身の都合で月間のスケジュールを変更することも許容される運用となっており、実際、ヘルパーからの勤務時間の変更の申し出を拒否したということは、Y社において一度もなかった。

したがって、Y社では労働時間の特定が事前にされていなくても、(事後的に勤務スケジュールの調整を図ることによって)従業員に不利益が生じないようにしていたのであるから、変形労働時間制に関する規定は有効である。

裁判所の判断:本件就業規則には、始業時刻及び終業時刻に関する記載が一切なく、Y社に勤務するヘルパーらにとっては、前月の25日に月間スケジュールが交付されるまでは労働総時間が明らかにならず、労働者の生活設計に配慮された状態とはなっていなかった。

この点は、月間スケジュールの作成後、従業員らの申し出によって、事後的に勤務時間の変更・調整が図られていたとしても、そのことによって、事前の労働者の生活設計を保護するために、始業時刻と終業時刻の事前の特定を求めている法趣旨が全されていたということにはならない。

5 おわりに

今回もお目通しいただき、ありがとうございました。

顧問先の皆さまにおかれましても、変形労働時間制を導入されている企業様は多いものと存じます。本稿をきっかけとして、今一度、有効な変形労働時間制に関する定めとなっているかをご確認いただけましたら幸いです。

弁護士 白石 義拓(しらいし よしひろ)

第二東京弁護士会所属。

2022年弁護士登録、同年PLAZA総合法律事務所入所。栃木県出身。